9月27日,国务院国资委副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上表示,国有企业管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出要在“更广”“更深”上下功夫。国有企业到2025年必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。

一石激起千层浪,国企员工的“危机感”来的有些猝不及防。如何正确理解这项制度的推行价值和落地关键,对国资监管、国企深化改革更有意义。我们把大家的困惑点抛一抛,解惑的过程中,答案会慢慢浮出水面。

问题一:网上说国企员工要“末位淘汰”了,是真得吗?

从字面意思理解,这项制度的关键词是“末等调整”和“不胜任退出”。因此我们不妨从两个方面来理解。

一是“末等调整≠末等淘汰”。末等淘汰跟民企的“末位淘汰”的概念有些类似,根据MBA智库·百科的定义,“末位淘汰制是指工作单位根据本单位的总体目标和具体目标,结合各个岗位的实际情况,设定一定的考核指标体系,以此指标体系为标准对员工进行考核,根据考核的结果对得分靠后的员工进行淘汰的绩效管理制度。”而针对国企的“末等调整”,而非“末等淘汰”则更强调考核评价落入“末等”的人员,需要接受“岗位调整”,因此这样首先并没有逾越《劳动法》、《劳动合同法》等法律规定。

二是“末等调整”和“不胜任退出”两者之间含有一种递进关系。即“末等调整”是第一步,如果的确调整后仍然“不胜任”,被考核人会面临“退出”的可能性。末等调整和不胜任退出,是将末位淘汰的机制,在国企进行的深化和细化,分成前后两个步骤,既有制度的刚性、合法性,也有充分的弹性和人情味。

问题二:这项制度的适用对象是国企全员吗?

大家对“铁饭碗”不保的恐慌,又来源于这项制度适用的范围。我们又可以从以下三个方面,去拆解使用对象的问题。

国资委明确这项制度是面向国企管理人员的,那国企管理人员究竟包含哪些人呢?

2024年9月,国务院公布《国有企业管理人员处分条例》“第二条 本条例所称国有企业管理人员,是指国家出资企业中的下列公职人员:(一)在国有独资、全资公司、企业中履行组织、领导、管理、监督等职责的人员;(二)经党组织或者国家机关,国有独资、全资公司、企业,事业单位提名、推荐、任命、批准等,在国有控股、参股公司及其分支机构中履行组织、领导、管理、监督等职责的人员;(三)经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定,代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、管理、监督等工作的人员。”这基本是沿用了监察法实施条例对国有企业管理人员的界定。《<中华人民共和国监察法>释义》,对国有企业管理人员的具体描述,为“根据有关规定和实践需要,作为监察对象的国有企业管理人员,主要是国有独资企业、国有控股企业(含国有独资金融企业和国有控股金融企业)及其分支机构的领导班子成员,包括设董事会的企业中由国有股权代表出任的董事长、副董事长、董事,总经理、副总经理,党委书记、副书记、纪委书记,工会主席等;未设董事会的企业的总经理(总裁)、副总经理(副总裁),党委书记、副书记、纪委书记,工会主席等。此外,对国有资产负有经营管理责任的国有企业中层和基层管理人员,包括部门经理、部门副经理、总监、副总监、车间负责人等;在管理、监督国有财产等重要岗位上工作的人员,包括会计、出纳人员等。”“国有企业所属事业单位领导人员,国有资本参股企业和金融机构中对国有资产负有经营管理责任的人员,也应当理解为国有企业管理人员的范畴,涉嫌职务违法和职务犯罪的,监察机关可以依法调查。”

这个释义把“国有企业管理人员”分了个层级:领导班子成员属于国有企业“高级”管理人员;国有企业的“中层”和“基层”管理人员,比如部门经理、部门副经理、总监、副总监、车间负责人;在监督岗上履行重要职责的中层和基础人员,包括会计及出纳人员等。关键是这些管理人员的岗位也只是列举,后面还跟着一个“等”字,等字代表只要把你能定义成管理、监督的重要岗位人员,即为国有企业管理人员。

上述法律条例涉及到的定义,可以做为界定“国有企业管理人员”的一种参考,对于“末位调整和不胜任退出”这项制度而言,核心对象一定是国有企业的干部,特别是集团及各级企业的班子成员是核心规范的对象。但随着压力层层传导,势必需要更完善系统的绩效管理体系的支撑,国有企业员工的绩效管理,同样也将面临需要更科学有效的课题。

问题三:为何要强调末位调整和不胜任退出这项制度?

国企三项制度改革,包括人事制度改革、劳动用工制度改革和分配制度改革,其中包含了管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化机制。王宏志提到,“要清晰界定退出标准,进一步规范退出情形,防止只有制度,没有动作。”深化提升行动实施以来,尚未开展该项工作的企业,原则上都要在今年年底前真正行动起来。同时要防止简单以调整退出比例划线、搞“一刀切”,真正体现强激励硬约束。

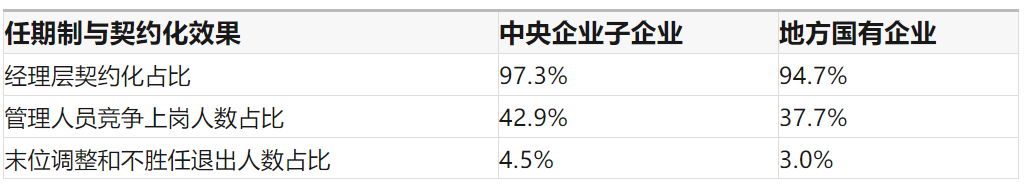

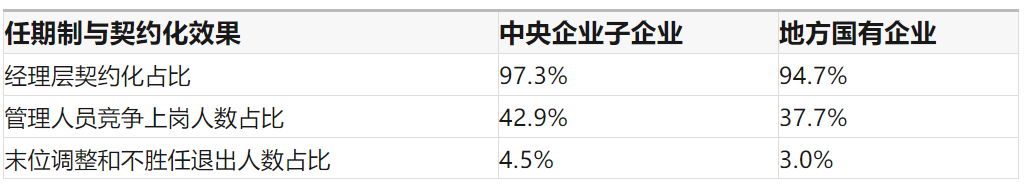

“国企三项制度改革覆盖率统计表”可以看出,国央企子公司经理层契约化占比高达94%以上,但管理人员竞争上岗人数却不足50%,而末位调整和不胜任退出人数占比不足10%。

因此我们更能理解这项制度的源头,是在上一轮改革中的“弱项”和落地不足的地方,需要下力气、下功夫,因此该制度并不是新事物,只是一种新的提法和新的强调要求。

问题四:这项制度应如何落地呢?

正如前面提到的,这项制度对应如何界定“末等”、“不胜任”的前提,是国有企业科学合理、公平公正的绩效管理体系。只有这个地基夯实了,大家才会认可考核反应出的结果,接受“被调整”,否则这项制度很难落地。

“末位淘汰”来源于GE公司前CEO杰克·韦尔奇的活力曲线,将员工划分为不同的类别,然后严格地加以区别对待。韦尔奇认为他所推崇的"活力曲线"是给GE带来无限活力的法宝之一。

“国企末等调整和不胜任退出”这项制度的本身,是一种激发国企活力的手段和办法。对于国企的普通员工来说,加强对领导干部的正向引导,无疑对有想法、有能力、有动力的国企后备力量,是一种企业人才发展良性循环的基础。

但这项制度落地的核心,是公平公正。联想到近期在阅读宁高宁新作《三生万物》中提到“企业领导可以做很多好的决策,但公平公正地对待所有问题是最基本、最关键的。如果你在用人上、在评价奖罚团队上,没有按共同目标的要求,没有按共同认可的原则来行使,这显示不公平的,再是不公正地,也是不正义的,这种做法会破坏甚至摧毁你的组织。”做为一名执掌多个重要国企的领导人,他的感悟可以给我们在这项制度的落地上一定的启发。

以上三个问题,帮助我们厘清了这个制度的本质,是深化国资国企改革,纵深推进三项制度改革的又一重要举措,并且有非常清晰的截止时间。而这项制度落地的基础,是国有企业扎实的人力资源管理体系,特别是岗位胜任体系和绩效管理体系。合易管理咨询27年本土管理咨询实践经验,服务500多家国有企业绩效管理体系搭建,完善人力资源管理体系,如有问题可以联系客服小易。

合易咨询,陪伴国资国企深化改革最后一公里!

合易观点

合易观点